日本の中でも雪国と言われる北海道。雪は、さっぽろ雪まつりなど北海道の最大のアイデンティティの一つとされている反面、雪道や除排雪など日常においての雪との関わり方に悩まされている側面も持ち合わせています。実際、札幌市の道路除雪費は年間雪対策費用の約8割を占めており、経済面でも、大きな負荷がかかっています。

このような課題を抱える中、札幌市の雪事情を改善する新しい融雪システムが誕生しました。この融雪システムは、市民の生活を支える下水の熱を利用した再生可能エネルギーを活用しており、その誕生には、道内の建設業界をリードする伊藤組土建株式会社が旗振り役となっています。環境にもやさしくSDGsの達成にも大きく貢献する伊藤組土建株式会社の取組について、取材を通じて深堀してきました。

下水熱利用による融雪とは

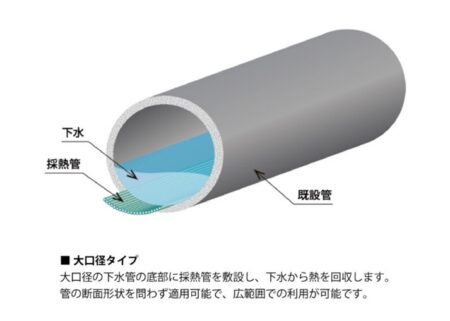

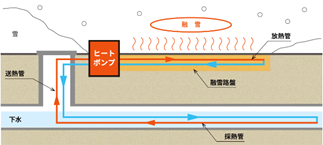

下水による融雪とはどういったものなのか、一言で説明すると、下水の熱を集めてヒートポンプで増幅させて融雪に使うことです。実は、下水道管の中に採熱管という下水の熱を受けとる装置を新たに張り巡らせ、その採熱管の中には不凍液(凍結しないように作られた液体)が常に流れています。その不凍液が15度程度の下水の熱を吸収してシステム側に熱を運んでいるのですが、雪を溶かすためには、40度程度必要であるため、通常の下水熱では、融雪には不向きです。

そこで最近建設され、この下水熱を利用したシステムを導入している札幌市中央区複合庁舎では、ヒートポンプ装置を活用し、温度を上げる仕組みを作ることで融雪を行っています。

融雪以外にも活用

この下水熱を利用する仕組みは融雪にとどまらず、冷暖房にも活用することができるそうで、札幌市中央区複合庁舎では、冬場は下水熱をヒートポンプで温め、融雪に利用する一方、夏場は下水の温度の低さを生かして冷房に利用することが想定されています。夏場の下水の温度はおよそ20~22度である一方、札幌の外気温は30度前後と10度ほどの差があり、この差を冷房のエネルギー源として活用しています。

下水熱利用による効果

この下水熱を利用した融雪のコストパフォーマンスを見ると、初期費用は、従来のロードヒーティングと比較して約3倍高くなってしまうものの、下水熱という再生可能エネルギーの利用により、ランニングコストを抑えられることから、長期的にみれば、下水熱利用による融雪の方が安く済みます。

加えて、環境への影響を見ると、札幌市中央区複合庁舎では、この下水熱利用を用いることで冬場の暖房機能の約1割、夏場の冷房機能の約3割を賄うことができ、CO2排出量は、下水熱を用いない場合と比べて、約3割削減することができる見通しとのことでした。

環境に配慮しながらも、経済性にも優れたシステムであり、まさに、SDGsの達成と、企業の成長の両方に貢献していると言えます。

下水熱利用によるまちづくりへの思い

下水熱利用による融雪等の事業を始めようとしたきっかけについて、インタビューに答えてくださった常務執行役員の坂田さんは、「札幌の街の雪景色の中でマンホールの部分だけ雪が積もっていないことに気づいたことだった」と言います。そこから下水熱の利用普及に賛同する市内の企業や団体と「さっぽろ下水熱利用研究会」を立ち上げ、当事業が始まったそうです。

当初は、下水道は自治体の管理する公共施設であり、民間企業が下水道を利用するためのルール等も整備されておらず、利活用の条件が整っていなかったそうですが、現在では、札幌市が、下水熱を使えるところがわかるマップをホームページで公開しているほか、下水道利用のガイドラインも整備するなど、「以前よりも利用できる条件が整ってきている」と坂田さんはおっしゃっていました。

下水熱は路面融雪に利用するには温度が低く、北海道においては下水熱を利用した路面融雪を導入されたケースはこれまでありませんでした。しかしながら、「さっぽろ下水熱利用研究会」では、気候変動が進む中、環境に配慮した事業活動が必要不可欠と考え、北海道科学大学との実証研究を通じて、技術開発に至ったそうです。「この新技術をさっぽろ下水熱利用研究会の中で独占したり、自分たちの利益を優先するのではなく、社会全体の利益を考えることが重要であり、そのために今後はこの技術を業界全体に広めていく活動を行っていきたい」と話されていました。

誰も踏み入れたことのない領域に踏み込み、その一歩を起点に業界が動き出すという波紋が街全体を巻き込みながらSDGsを推進する形となっており、伊藤組土建の技術力の高さだけでなく、大手企業としての矜持でもあると感じました。環境にやさしい建物の領域を超え、まちづくりに大きく貢献していることも改めて実感しました。

環境やまちづくりだけではない

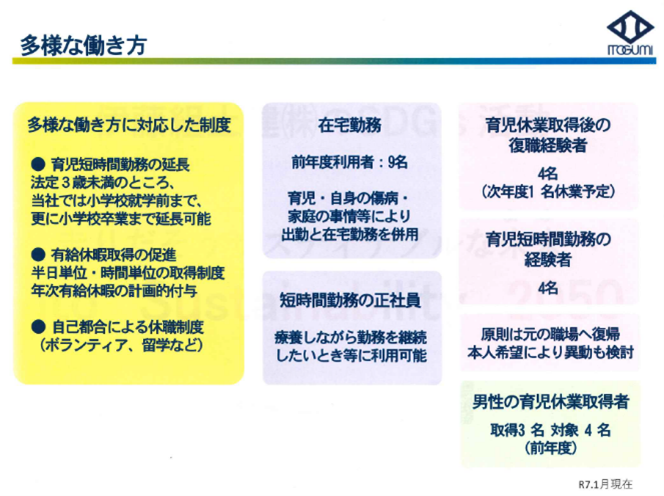

伊藤組土建は従業員の働きやすい環境づくりにも力を入れています。AIを活用した業務効率化を進め、「Challenge45」として時間外労働の削減に取り組んでいるほか、北海道働き方改革推進企業ゴールド認定やワーク・ライフ・バランスPlus企業認証など様々な賞を受賞、DE&I(ダイバーシティ&インクルージョン)の推進にも積極的で、女性管理職の増加や外国人労働者の受け入れを進め、建設業界における多様性の向上を図っています。

従業員同士の関わりとして、社内でのレクリエーションを積極的に行っていたり、従業員との家族を踏まえての交流の場を設けています。資格支援や育休制度の支援も積極的に行っており、利用率も非常に高いとのことです。

また、伊藤組土建は責任観念を重視する会社であるため、ルールに対する責任意識や人との関わり方にはとても力を入れており、新入社員には、年に一度実施される技術発表会で発表を任せ、人との関わり方や度胸を身に付けさせているほか、部署を超えた従業員交流会なども時折開催されているそうです。

社内の風通しはとても良く、昨今、従業員の転職が当たり前となっている風潮の中で、「伊藤組土建の従業員の定着率は維持できている」と執行役員の中島さんはおっしゃっていました。

業界のトップランナーとしての責任

伊藤組土建は北海道内で長年築き上げた多くの企業との関係性を活かし、道内の建設業界をリードする存在です。特に近年では、SDGsの意識やDX化の波を積極的に取り入れ、業界大手として持続可能な発展のモデルケースとなることを目指しているそうです。

建設業にはJV(ジョイント・ベンチャー)というカルチャーがあります。複数の企業が持つ技術的優位を結集できること、資金力や労働力の不足を補い合うことができることというメリットがJVにはあります。道内を代表する歴史ある企業であり、多くの道内建設会社との関わりが多い伊藤組土建は、多くの企業と力を合わせ、北海道の建設業界をけん引しています。

伊藤組土建の企業理念には「責任観念」と「誠心誠意」という言葉が掲げられています。この理念は初代社長の伊藤亀太郎氏が掲げたものです。伊藤組土建は従業員一人一人がこの理念を胸に刻みながら仕事をしており、時代が変革され、新しく切り替わっていく中でも、この理念は変えずに、新技術の開発と社会貢献を両立させる姿勢を強く持っています。この姿勢こそ、下水熱の取組や風通しの良い社風につながっているのではないか、さらに、北海道の建設業をけん引していく矜持につながっているのではないかと感じています。

~取材を通じて~

今回伊藤組土建に取材させていただき、業界の最前線に立つ大きな会社の方々の責任感や視野の広さを聞くことができました。

業界の最前線且つ札幌という大都市の街づくりを行っている建設会社に訪問させていただくということで、どんな体育会系の人が出てくるのかと思っていましたが、とても謙虚な方々でした。ですが、業界の中での責任感や仕事に対する熱意は強く、まさに青い炎と言えるような冷静な強さを感じる方々でした。

インタビューの後に、社内の伊藤組歴史館を案内していただきました。そこでは多くの歴史や伊藤組土建のすべてと言えるような貴重な情報が集まっていて、とても自社に対する愛を感じましたし、歴代の建築物の紹介コーナーでは、自分が手がけた建築物に指をさして、嬉しそうに解説してくれたのが印象に残っています。自分が建てた建物が未来に残り続け、地図に記載され、人々の生活を変えるというのはとても誇らしいことだと思います。

建設業と聞くと、「男社会」をイメージしてしまいがちですが、伊藤組土建は、従業員が働きやすいような会社作りを熱心に取り組んでいたり、未来の社会のことを考え、SDGsの取り組みをしていたりと、とても風通しのよいクリーンな職場だとわかりました。

また、業界全体で街を作っていこうという姿勢や、下水熱利用に向けて「下水熱利用研究会」で未来の社会に向けた技術開発を共同で行う、というように、SDGsのゴール17番にあるようなパートナーシップも意識していることが強く伝わりました。

取材をさせていただく前にある程度の予備知識が欲しいと考え、伊藤組土建のホームページにて下水熱利用についての記事を読ませていただきました。この記事の中で特に驚いたのが、下水熱利用についてのデメリットや課題点をあえて列挙していたことです。こういった点は企業目線からするとできるだけ隠したい弱点のはずですが、伊藤組土建はそれらを下水熱利用の記事の中に入れていました。責任観念と誠心誠意の念を大切にする社訓がこう言ったところからも垣間見え、会社の利益のみならず顧客満足度を一番にしていることが滲み出ていると感じました。

もう一つ特筆したい点が、伊藤組土建内の風通しの良さです。中央区複合庁舎の見学を終え、伊藤組土建本社に移動する際に、従業員の方々の中で程よく抜けた雰囲気が流れていたような気がしました。取材中も、「風通しはいいと思います」というお話を聞き、すごく納得感がありました。

責任観念、誠心誠意を大切にする伊藤組土建は、顧客との関係のみならず従業員との関係についても信頼することを大切にしている会社であると実感することができました。